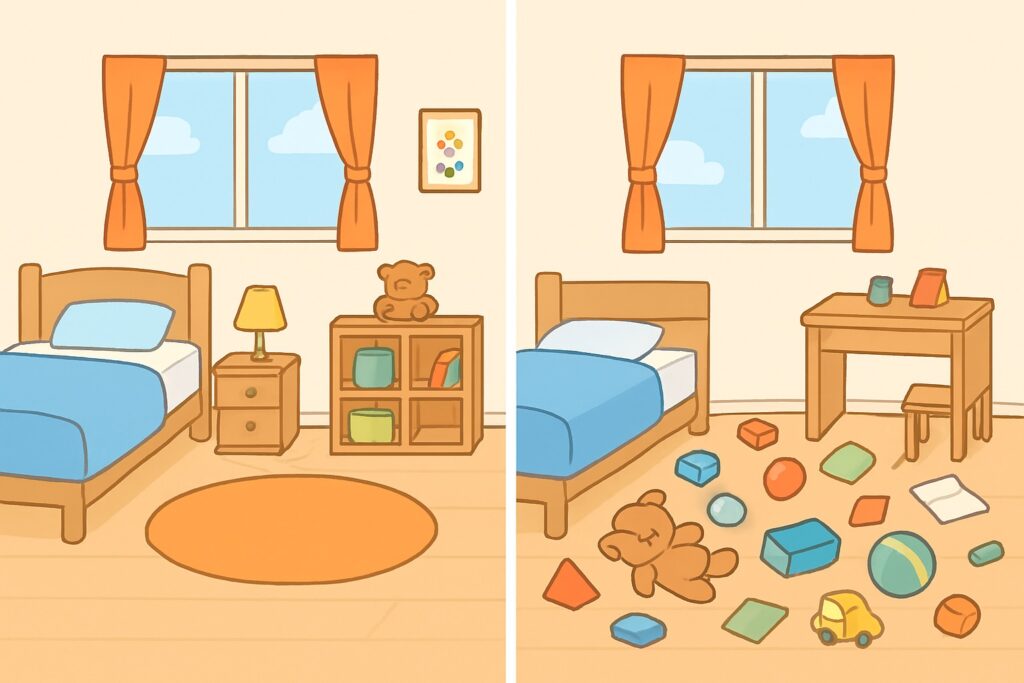

おもちゃの山、脱ぎっぱなしの洋服、床一面に広がる紙工作…。

子供部屋のドアを開けるたび、深いため息が出てしまうことはありませんか?

そんな終わりのない親子バトルを、今日で終わりにしませんか?

子供が片付けられないのは、性格や育て方のせいではありません。

多くの場合、その原因は、

- 子供に合った収納の仕組みがない

- やる気を引き出す声かけができていない

このたった2つだけです。

この記事では、子供が「自分から片付けたくなる」ための【仕組み作り】と【声かけのコツ】を、ご紹介します。

まず知ってほしい「子供と片付けの3つの真実」

大人の常識を一旦リセットして、子供の世界を少し覗いてみましょう。

真実1:散らかすのは「遊びの延長」である

大人にとってはストレスの元である「散らかった状態」も、子供にとっては創造性を発揮した結果であり、遊びの延長です。まずは「片付け=楽しい遊びを中断させられること」と感じているかもしれない、という価値観の違いを理解してあげましょう。

真実2:「キレイの基準」が親とは全く違う

床におもちゃがなければ“キレイ”と感じる子もいれば、おもちゃが種類ごとに混ざっていても気にしない子もいます。

親の完璧な理想を押し付けず、まずは「床にモノがなければOK」など、子供のレベルに合わせたゴールを設定することが大切です。

真実3:子供の脳は、まだ片付けが苦手

「モノを種類ごとに分類し、適切な場所を判断し、そこへ戻す」という片付けのプロセスは、大人が思う以上に高度な脳の働きを必要とします。

だからこそ、考えなくても直感的に片付けられる仕組みを、大人が作ってあげる必要があるのです。

【仕組み作り編】子供が“自然と片付けられる”収納システム

1. おもちゃ収納は「ざっくり・ポイポイ方式」でOK

子供にとって、細かい分類はハードルが高すぎます。

大きめのカゴやボックスを用意し、

- ぬいぐるみたちのおうち

- ブロックのおふろ

- くるまの駐車場

のように、簡単な分類で「ポイポイ放り込むだけ」の仕組みを作りましょう。

字が読めない小さなお子さんには、ボックスに中身の写真やイラストをラベルとして貼ってあげるのが効果抜群。「どこに戻せばいいか」が一目で分かります。

2. 学用品収納は「明日の自分が楽になる動線」を意識する

リビングやダイニングなど、家の中心にランドセルの定位置を作るのがおすすめです。

その近くに、教科書や学用品もまとめて収納できるようにします。

仕組みの例

- 教科ごとに分けられるファイルボックスを置く

- 時間割を揃えやすいように、曜日別にトレーを分ける

「どうすれば自分で準備しやすいかな?」とお子さんと一緒に仕組みを考えるのが、成功への一番の近道です。

3. 定期的に「おもちゃ会議」で見直す

誕生日やクリスマスの前は、おもちゃの量を見直す絶好のタイミングです。

このようなポジティブな声かけで、「卒業するおもちゃ」と「残すおもちゃ」を子供自身に選ばせてみましょう。モノを大切にする心と、自分で決める力が育ちます。

【声かけ編】子供が魔法にかかったように動き出す言葉

まず、これらのNGワードは封印しましょう!

- 「早く片付けなさい!」(命令)

- 「なんでいつもできないの?」(否定)

- 「そんなの、もう捨てるよ!」(脅し)

これらの言葉は、子供のやる気と自己肯定感を奪ってしまいます。

親子バトルがなくなる!ポジティブ声かけ変換リスト

- 擬人化作戦:「くまちゃんが『おうちに帰りたいよ〜』って泣いてるよ」

- ゲーム化作戦:「よーいドン!どっちが早く赤い箱をいっぱいにできるか競争だ!」

- 選択肢作戦:「ブロックとぬいぐるみ、どっちからやっつけたい?」

- 実況中継作戦:「お、すごい!床がどんどん見えてきた!次はどうする?」

- 具体的に褒める:「絵本を全部本棚に戻してくれてありがとう!スッキリして気持ちいいね!」

まとめ:子供部屋の片付けは、親子の絆を深める共同作業

子供部屋の片付けは、ただ部屋をキレイにするだけの作業ではありません。

- 「自分でできた!」という自信を育む

- モノを大切にする心を育てる

- 親子で協力し合う楽しい経験になる

そんな貴重な学びの時間です。

ついイライラしてしまいそうな時こそ、一呼吸おいて、「これはこの子の成長のチャンス」と思い出してみてください。親の少しの工夫で、片付けは親子にとって最高のコミュニケーションの時間に変わります。