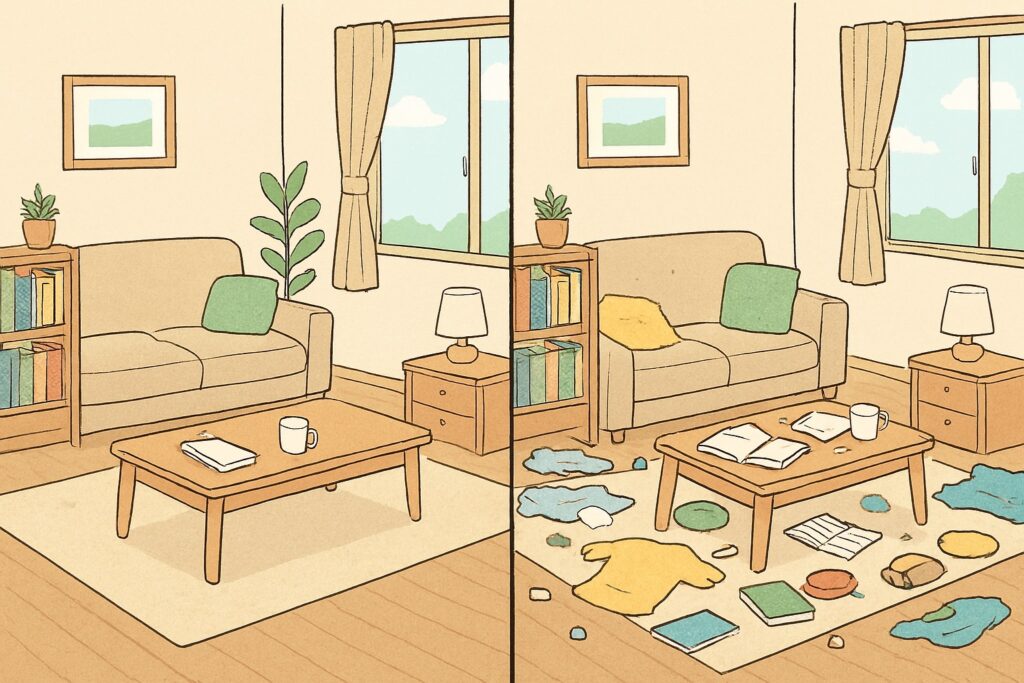

帰宅すると、床の上にはランドセルやバッグ。

ソファには脱ぎっぱなしの上着、ダイニングテーブルには郵便物の山…。

家族が集まる大切な場所だからこそ、リビングは一番散らかりやすい空間です。

「どうして誰も協力してくれないの…?」

もしそう感じているなら、安心してください。

あなたの片付け方が悪いわけでは、決してありません。

この記事では、リビングが散らかる根本原因から目をそらさず、

家族みんなで無理なく続けられる“散らからない仕組み”をつくる具体的な方法をご紹介します。

なぜ?家族のいるリビングが散らかる3つの根本原因

まず、リビングが散らかるのは「家族がそこで生き生きと暮らしている証拠」と捉えるところから始めましょう。その上で、散らかりやすくなる原因を知ることが、解決への第一歩です。

原因1:リビングは「全員のモノが集まる“交差点”」だから

子供のおもちゃ、学校のプリント、郵便物、パパやママの仕事道具…

家族それぞれの持ち物が、すべて一度は通過し、集まる場所がリビングです。

そのため、「とりあえず置く」が積み重なり、あっという間にモノで溢れてしまいます。

原因2:共有物・私物の「定位置」が決まっていないから

リモコン、爪切り、充電ケーブル、カバンなど、共有で使うモノや、各自が外から持ち込むモノに戻る場所(定位置)が曖昧だと、“置きっぱなし”が頻発します。モノの住所不定は、散らかりの最大の原因です。

原因3:「片付け=ママ(パパ)の仕事」という空気が流れているから

無意識のうちに「誰かが最後は片付けてくれる」という構図になっていませんか?

家族それぞれが“自分ごと”として片付けの当事者意識を持たない限り、根本的な解決は難しくなります。

ケンカゼロ!家族の協力を得る「はじめの一歩」

「片付けて!」ではなく「どうしたら使いやすい?」と相談する

「片付けなさい!」という命令は、相手のやる気を削ぐだけ。

家族を“家を快適にするチームの一員”として巻き込むアプローチに切り替えましょう。

「みんなのカバン置き場、どこにするか一緒に決めない?」

「学校のプリント、帰ってきたらこの箱に入れてくれると、ママすごく助かるな」

「相談」+「(私が)助かる」というI(アイ)メッセージは、家族が自主的に協力しやすくなる魔法の方法です。

目指すのは完璧ではなく「8割スッキリ」

完璧なモデルルームを目指すと、全員が疲れてしまいます。

「これだけ守ればOK」という、続けられるゴールをみんなで共有しましょう。

- 「床に直置きがない状態」

- 「食事の時間までにはテーブルの上を空にする」

これだけでも、リビングは十分スッキリとした印象になります。

家族みんなが楽になる!散らからないリビング収納アイデア

1. 「家族別・一時置きボックス」で“とりあえず置き”をなくす

ソファや床への置きっぱなしを防ぐ最強の方法がこれ。

リビングの入口付近に、パパ用・ママ用・子供用など、各自の「一時置きカゴ」を用意します。

「家に帰ったら、私物はまず自分のカゴに入れる」というルールを決めるだけで、リビングへの散乱が劇的に減ります。

2. 子供のおもちゃはざっくり「ポイポイ収納」

子供に細かい分類は無理と割り切りましょう。

カテゴリを「ぬいぐるみ」「ブロック」「くるま」など大まかにして、大きなボックスに放り込むだけの仕組みが一番続きます。

イラストや写真のラベルを貼って“視覚でわかる収納”にすると、さらに子供が自分で片付けやすくなります。

3. 郵便物・プリント類は「未処理ボックス」で一元管理

判断に迷う書類は、とりあえずこの箱に集約。

「家に届いた紙類は、とにかく全部ここに入れるだけ」というルールにすれば、テーブルの上が紙の山になるのを防げます。

そして週末など、時間がある時に一括で処理する習慣をつけましょう。

4. リモコン・ケーブル類はトレイで“指定席”を作る

テレビ台の引き出しや、テーブルの上の指定席トレイに定位置を設定。

ラベリングをしたり、充電器ごとに色分けしたりすると、家族全員が迷わず戻せるようになります。

無理なくキレイを続ける「ゆるっとリセット習慣」

1日5分!「夜のリセットタイム」をイベントに

寝る前の5分だけ、家族みんなで一斉にリセットタイム。

好きな音楽をかけて「この曲が終わるまでに自分のモノを戻そう、よーいドン!」とゲーム感覚でやるのがおすすめです。

翌朝、整ったリビングで一日を始められる“気持ちよさ”は、何よりのモチベーションになります。

「ついで片付け」を家族の合言葉に

- キッチンへ行くついでに、自分のコップをシンクに戻す

- 2階の自室へ行くついでに、ソファの上着を持っていく

この“ひとつだけついでに”の小さな積み重ねが、大きな散らかりを予防します。

まとめ:リビングは家族の笑顔が集まる大切な場所

リビングが散らかるのは、家族がそこで豊かに暮らしている証拠。誰かを責める必要はまったくありません。

大切なのは、

- なぜ散らかるのか、その原因を理解すること

- 誰か一人が頑張るのではなく、家族をチームとして巻き込むこと

- 完璧を目指さず、みんなが無理なく続けられる仕組みをつくること

完璧なモデルルームよりも、少し生活感があっても家族みんなが心地よく過ごせる空間を。

家族で一緒に悩み、考え、作っていく事こそが、一番大きな財産になるはずです。