ダイニングテーブルの隅にできた、郵便物やプリントの小さな山…

「あとでやろう」と思っているうちに、気づけば立派な“紙の地層”になってしまう。

そんな光景、あなたのお家にもありませんか?

私自身もずっと「片付けられない自分」に悩んできたズボラ代表です。

おしゃれ収納の実例を見るだけで疲れてしまうタイプでした。

そんな私がようやく辿りついた、

ズボラでも絶対続けられる書類整理法があります。

その方法はただ一つ。

「専用の箱を一つだけ作って、紙類を全部そこへ放り込む」だけ。

この記事では、この魔法のような「とりあえずボックス」作戦を、私の失敗談を交えながらやさしく解説します。

そもそも、なぜ私たちは書類を溜め込んでしまうの?

三日坊主で終わってしまうのは、意志が弱いからではありません。

ズボラさん特有の“つまずきポイント”があるんです。

つまずきポイント①:そもそも「分ける」が面倒くさい

「全部出して分類しましょう」…と。

でもズボラにとっては、この“考える作業”こそが最大の壁。始めた5分後にはもう疲れてしまいます…。

つまずきポイント②:「後でやろう」が積み重なって地層化

郵便物をとりあえず置く → 新しい紙が重なる → 子どものプリントがのる…

こうして“紙の山”が誕生します。

家のあちこちに「とりあえず置き」が発生することで、部屋全体がごちゃっと見える原因に。

つまずきポイント③:お手本が完璧すぎて心が折れる

素敵だけど、正直 “維持できる気がしない”。そのハードルの高さに、やる前からやる気が消えてしまいます。

完璧を目指す必要はまったくありません。

まずは「マイナスをゼロに戻すこと」だけ考えれば大丈夫です。

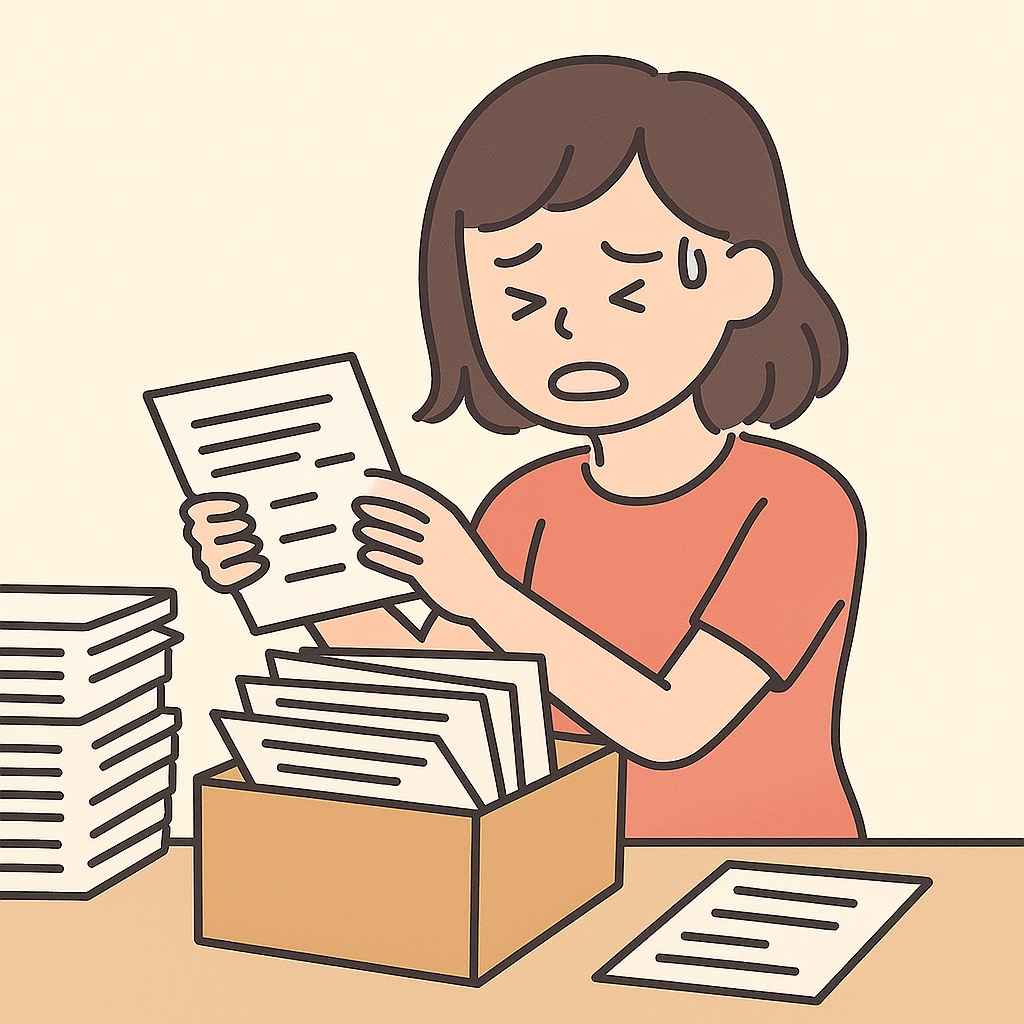

たった一つの「魔法の箱」で、すべてが変わった

いろいろな方法に挫折してきた私がようやく続けられたのが、

「とりあえずボックス」を一つ作るだけの方法でした。

どんな箱を選べばいい?

結論:どんな箱でもOK。

家にある空き箱からでも十分です。

もし買う場合は、以下のポイントを参考にしてみてください。

- A4の紙がそのまま入る大きさ

- 丈夫な素材(布・プラ・段ボール)

- フタあり/なしはお好みで

無印良品・ニトリ・100円ショップなどで買えるファイルボックスがちょうどいいサイズです。

ルール①:紙類はすべて迷わずボックスへ

郵便物・学校プリント・レシート・チラシ…

新しく家へ入ってきた紙は、一切考えず全部放り込むだけ。

考えるから面倒なんです。

考えなければ、続きます。

ルール②:箱がいっぱいになるまでは放置OK

とりあえずボックスは“一時避難所”。

満杯になるまでは見なくてOKです。

このプレッシャーゼロが続くコツです。

ボックスがいっぱいになったら、どうする?

ここからが月1〜2回の軽いメンテナンス。

ズボラでもできる「3ステップ」でサクッと整理します。

ステップ①:明らかなゴミだけ捨てる

まず中身を全部出して、

誰が見てもゴミと分かるものだけ捨てる。

- DM・チラシ

- 開封済みの封筒

- 記録済みのレシート

迷わず判断できるので、ここだけで山が半分になることもあります。

ステップ②:残りを “2つだけ” に分ける

細かい分類は必要なし。

以下の2つに分けるだけです。

【すぐやることボックス】に入れるもの

- 支払いが必要な請求書

- 期限のあるプリント

- 返信が必要なもの

【とっておくボックス】に入れるもの

- 保証書・契約書類

- 公的な書類

とっておくボックスの中では、細かい仕分け不要。

クリアファイルにざっくり挟むだけで十分です。

ステップ③:迷うものは「迷い箱」へ

どうしても決められないものは、専用ボックスへ。

箱に「1年後の日付」を書いておき、

1年後に開いて使わなかったら処分、というルールです。

まとめ:完璧を目指さないことが、いちばんの近道

- 完璧収納を目指さなくていい

- 紙類は全部「とりあえずボックス」へ入れるだけ

- いっぱいになったら「ゴミ」「すぐやること」「とっておく」の3区分だけ

この方法にしてから、我が家のテーブルはいつもスッキリ。

「片付けしなきゃ…」という小さなストレスが消えて、気持ちまで軽くなりました。

片付けが苦手な自分を責めなくても大丈夫。

大切なのは、自分がストレスなく続けられる仕組みを作ることです。